表現論ブログ

写真のはなし

1〜10 2017.3.6〜2019.11.13

-1-

あんまり難しく考えると文章が書けないからここが更新できない。

だからブログタイトルも「写真のはなし」と改名して、ざっくばらんに書いてみます。

写真と言ってるけど、写真ばかりに興味があるわけではなく、写真の奥に興味がある。

写真の奥って、写真に撮ってあげる被写体の意味するもの、これを撮る、ということ。

写真だけじゃなくて、絵画とかも含めて、平面イメージ表現といえばいいのでしょうか。

目に見て思う平面、写真や絵画、このイメージ物とその描かれている物を見て思うこと。

よくわからない、なんでそれなのか、なんで相手がそれを示してきているのか。

ぼくは示すほうでもあるので、示すそのなかみが、何なのか、ということを考えます。

写ったり、描いたりすることではなくて、その相手、写るもの、描くもの、それと自分。

なんだか、わけがわからなくなってくるから、言葉が紡げなくなってしまうのでしょうね。

こういう性格といえばそうなのかもしれないけれど、納得しようと思うわけです。

ところが納得しようがないところへ行ってしまって、悩んじゃうんですね。

でも、好きなお方が、撮った写真や描かれた絵は、それだけで自分のものにしたい。

手に入れたい、抱きしめたい、そのような感覚になってしまいます。

ということは恋の代償物として、そこから恋の相手の心を探る、そういうことだろうか。

わからないけど、共有したいと思う、その対象が写真に撮られた物、そのものでしょうか。

-2-

天岩戸神社の本殿というのがこの写真に写った祠です。

この説明がなかったら、この写真を見て、人は何を思うでしょうかね。

写真は目に見えるモノが平面にあらわされた人工のものです。

目に見える実物をコピーしていてそれはそれだとわかるのですが。

これが天岩戸神社だということはそういう説明がなされてわかる。

言葉に支えられているイメージだから、言葉がなければただの風景です。

やっぱり言葉の積み重ねで意味を構成しているから言葉がないと意味がない。

そもそもこの「言葉がないと意味がない」という文脈から写真を外すとどうなるか。

わけがわからない、先に得ている情報で、これは祠、神の祠、これくらいはわかるか。

でも、これだけでは意味をなさないから、言葉で様々な意味をつけていく。

でもなぁ、写真って、こういうもんではないんじゃないか、と思う。

ここから、写真というモノをとらえていくことを考える必要があるのではないか。

写真に撮られたモノの価値によって語られる写真ではなくて、写真自体が価値となる。

そういう写真とは、いったいどのような写真だと、言い当てればいいのでしょうか。

-3-

写真とは言っても、写真を学ぶ器のはなしです。

写真学校という枠組みあって、そこで、写真を撮る、写真を処理する、などを学びます。

でも、ぼくなんか、写真学校へは行ってなくて、カメラクラブで修業した部類です。

今は、枠組みはどうでもよくて、学びの場所をどこにするのかが問題だと思う。

新しいグループを作ろうと思って、只今、呼びかけているところです。

関西の歴史的背景に、カメラクラブの存在があって、そこで修練したわけです。

そういう意志を持ったカメラクラブを、再生させて、個人の自立を求めようと思う。

フォトハウスの企画、それの最新版、写真のワークショップを開催ですが。

名称が、写真研究会、としているところで、写真の写真から遠い所で行います。

といいながら、いま、なぜ、行おうとしているのか、ということに答えないといけないな。

自分の欲求、自分の立ち位置、立っている場所、拠って立つ拠点、いろいろ。

自分のことを見極めていくために、他の人と交わりたい、このように思うのです。

世の中にさまざまあるシステムに反撃していく拠点を作り出したい、なんて。

かってあった運動論に論拠を置いても始まらないから、今の論拠を創りたい。

学びの場は、経済活動からいったん切り離して、学ぶことの純粋性を追求したい。

芸術あるいはアートすることは、経済活動とリンクすることではない。

理念的には、商品性からいったん切り離して、芸術あるいはアートを捉える。

これは人間の在り方、基本的存在を、世界システムの何処に置くかということ。

使用した写真は、1980年代初めに撮った白虎社の舞台写真です。

-4-

<写真を見る場>

いまなら、デジカメかスマホで写真を撮ります。

SNS、インスタグラムとかツイッターとかフェースブックにアップして、公開する。

いま、こういうことができるのが、写真の現場です。

多くの人がこの方法で、撮った写真をアップしています、ぼくもしています。

もちろん写真を撮るということ、それへの考察がひとりひとりのなかで必要だと思います。

でもそれはいま置くとして、人が集まり、見せあい、人との中で心の交流をはかる。

そういう場が必要です。

たまたまそれは写真だから、写真の話になるわけです。

誤解してもらって結構、写真ってイージーですよね、簡単です。

何より処理工程が簡単ではないですか、フォトショップとか使わなくてもです。

それは昔も今もそんなに変わらない。

昔はカメラにフィルム入れて現像して紙に焼いてというプロセス。

今はデジタルカメラで、シャッターを切って、そのままネット配信してしまう。

でも、でも、ちょっと待て、それじゃだめだよ、と写真関係者はいいます。

まあ、ぼくも言うけど、それじゃだめだと言って、そうすりゃいいのか、ということ。

多様化してる、写真を使う使い方、価値が多様化してる、写真だけじゃない。

自分を表現するアイテムとして、写真ってゆう手段があるんだよね。

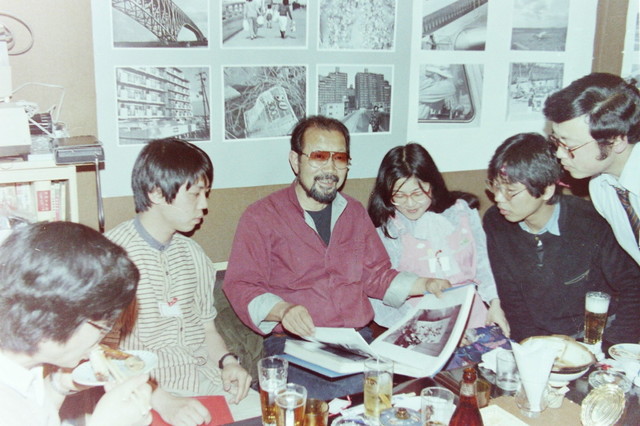

ここに掲載した写真は、東松照明さんに自分の写真を見てもらってる場面です。

-5-

<一枚の写真>

シュルリアリストの人々、と銘記された写真を見つけて撮った写真が、この写真です。

1930年に撮られた記念写真でしょうか、シュールリアリスト9人が写っています。

シュルリアリズムの中身については、ぼくは評論するだけの知識がないと言っておきます。

でも、シュルリアリズム、超現実主義、と訳せばいいような、現実離れしたこと。

それを文章なら物語、写真ならコラージュとか、様々な分野での思想運動でしょうか。

時代背景から解いていかないと全容がわかってこないとは思うけど、安易に使わせてもらいます。

ここに写っている9人の男たち、有名人やなぁ、ブルトンとかマン・レイとか、とかとか、です。

撮られた写真が、最初、どうして公開されたのかは知りませんが、この写真を発見しました。

昨年の夏ごろだったと思います、メディア図書館に蔵書の本のなかで見つけた。

iPhoneを持っていたので、インスタグラムのカメラを使って、撮影して、SNSにアップした。

その写真を、ぼくは「風景論」という写真集12枚の一枚として、収録しました。

デジタルデータとして手元に残っているので、それをこのブログにアップしたところです。

ぼくのイメージで、フォトハウス写研を創立するところですが、なんとなくこれが気になる。

フォトハウス写研のグレードが、アップしていけばいいなぁ、との思いがあるわけです。

写真って、残されて、過去となって、存在証明となっていく、そういう代物なんですね。

記念写真という作品、さりげなく、集まったときに撮る集合写真、あるいは一人だけの肖像。

写真てのは、やっぱり記録性だなぁ、といくつかの意味の中で、その一つだと思います。

フォトハウス写研も記念写真撮っとかなくちゃ、と思っているところです。

-6-

<写真よさようならの写真よさようなら>

写真よさようならという本があります。

1972年に出版された本で、森山大道さんと中平卓馬さんの対談集として残っています。

本のタイトルの「写真よさようなら」というフレーズは、それまでの写真への決別でした。

それまで撮られ発表されてきた写真との決別、そのようにぼくは解釈しています。

それからほぼ半世紀がたって、歴史的には世界の構図が変わり、表現ツールも変わっています。

なによりカメラはデジタルだしパソコンを使って加工し、発信する時代です。

写真表現の方法も変わってしかるべきなのに、まだ当時の「写真よさようなら」です。

表GEN研究会phというグループを立ち上げたところですが、ここではジャンル融合です。

写真よさようならにさようならする方へと来ている、時代がそう言っている、と思うのです。

写真、映像、絵画、音楽、文学、このそれぞれがもつ表現思想なるものを、組み上げる。

そういう作業を、はじめていかなければならないのだろうと、思うところです。

-7-

久々に<写真のはなし>をタイトルにして、書いてみようと思います。

ぼく自身のアート的な経歴のなかで、写真に関わった時間が一番長いと思います。

ひとの思考の中身なんて、話題が、あっちいったり、こっちへきたり、です。

そのなかでも、一番の関心ごとに、気持ちが向いていって、時間の大半を費やします。

そのことでいえば、アート的思考なんて、そんなに多くないんです。

むしろ恋した女子への想いとか、イメージを追いかけるとか、それがあります。

人の写真をじっくり見る、これはむしろ、あんまりしないですね。

じっくり見るといえば、自分の写真をいちばん興味深く、見ます。

それから好きになったヒトの写真、そのヒトが撮った写真、それです。

※

たしかに研究目的で、出版された写真集、企画された写真展をよく見ます。

そうして、それらの写真群に対して、てきとうな言葉を紡いで、文章にしたり。

でも、だいたいは、それが何を意味しているのか、それを思います。

歴史の史実に裏打ちされたイメージが、特にいいとは思わないんですが。

写真を見て、論じる、ということになれば、写真論がそこに成立します。

沢山の写真を見てきたけれど、それほど心打たれる写真には出会っていません。

ひとつあげるとすれば、古谷さんのクリスティーネでしようか、心打たれます。

音楽だって、文学だって、その音を、その文を、読んだだけで心打たれるのがあります。

そういうレベルで、写真を見て、心を引き込まれるのが、それです。

それは、古谷さんとクリスティーネさんの心の交流が、伝わるからでしょうね。

ステーグリッツさんのオキーフさんのポートレート、これも感動します。

でも、古谷さんのクリスティーネさんは、ロマンです、心揺すられます。

※

ぼく自身の写真は、自画自賛になるから、述べませんが、いい仕事してると思います。

でも、撮影するという、写真家としての根本のところを全うしていないからいけません。

いつも心のあり様によって、左右されてしまうから、決してプロではありません。

気まぐれだし、気儘だし、いきあたりばったりだし、深みがない気がします。

でも、写真って、写真行為って、なんなんだろうな、といつも問いかけてみます。

答えが返ってくるようで返ってきません。

もう何十年もかけて、同じ問いを発しますが、いっこうに答えが返ってこない。

写真にかぎらず、文学も音楽も、そういうものかも知れませんね。

また、わけのわかったような、わからないような、話を記述していきます。

-8-

京都市歴史資料館で、幕末から明治にかけての写真機、カメラが展示してあるのを観覧してきました。

カメラだけじゃなくて、当時撮られて残されている写真、湿式のものとか鶏卵紙を使ったものとか。

歴史を振り返れば写真の発明から177年というところで、其処に至るまでのカメラの歴史もあります。

カメラオブスキュラ、暗箱、カメラルシダ、明箱、それから工学的に開発されてきて、カメラ。

いまやスマホにカメラ機能がついていて、ほぼほとんどの人が、日常的にカメラを所持しています。

絵画を描く道具としてカメラオブスキュラが考案され、そこに感材が考えられてきます。

その感光材料は、最初の頃は手作りで、湿版とか乾版とか、そのうちフィルムが発売されます。

写真の画像を定着させるには、支持体としての紙、それに感光材料としての薬剤が使われます。

大量生産時代になるのは20世紀になるころ、それまでには手作りで、いろいろ試みられました。

ひところ、手作りの時代とフィルムの時代、という区分で、写真の成立を語ってきました。

ところがデジタルカメラが出現してきて、ビデオカメラからの派生で静止画になるのですが。

1996年頃でしたかリコーからデジタルカメラが発売され、それから20年を経た現在です。

もうほぼフィルムの時代は終わって、デジタルデータに置き換えられて、画像が作られます。

装置も、パソコンに取り込み、あるいはカメラから直接に、ネットワークに繋げられます。

フィルムを含む非デジタル写真と、デジタル写真が、いまや二分されて捉えられています。

非デジタル写真への回帰が最近の傾向として顕著になってきています。

-9-

-10-

-9-

<写真のはなし>というカテゴリーを作って、そこにこの記事を保存します。

はなしの内容で<花の写真>について思うところ書いてみます。

花は、いうまでもなく植物が生殖に使う処のモノです。

この花をテーマにして、写真を撮っていた時期がありました。

最近でも身近な所で咲く花を見かけたら撮っています。

写真は、目に見えるように、風情あるようにとか、ダイレクトにとか。

感情を交えて見てもらえるようにと、あれこれ細工します。

花そのものは細工しませんが、画面の中の在り方については、細工します。

そもそも、写真のテーマとして、なぜ花なのか、ということを問いかけます。

言葉で語る物語を背景にした象徴としての<花>なんてフレーズが思い浮かびます。

日本の文化の中の<花を愛でる>という言葉と感覚、感情、これを共有したい。

撮り方いろいろ、いっぱいありますね、それにテーマとしてポピュラーです。

植物園へ写真を撮りに行くことがままあります。

造られた庭園、ということがあって、あまり撮る気はしなかったのですが。

文化を背景にして、というより感情に、そのもの、情に訴えて、感じてもらう。

写真を撮るということは、他人様に見てもらうことが前提ですから。

その原点には、ぼくが感動する、ということがあります。

感動してもそれ以上何も起こりませんが、感動する相手が人ならば、恋するでしょうね。

花に恋しても空しい限りなので、花は見てあげて、撮ってあげて、人に見せてあげる。

目の前にある花を、理屈つけてとやかくいうより、綺麗だろ、可愛いだろ、と感覚で。

感覚の共有で、いいのではないか、これが、共有する入り口です。

でも作家としての立場をいうなら、ぼくなら社会的背景の中に花が咲いてる、という。

この社会的背景、人間の感情や考えを作られる立場から、作る立場になる、ということ。

ぼくは、やっぱり、そういう論理的背景を持って写真を提示せなあかん、と思うわけ。

そういっても、それは、なかなか、でけてへんけど、したいな、と思うところです。

-10-

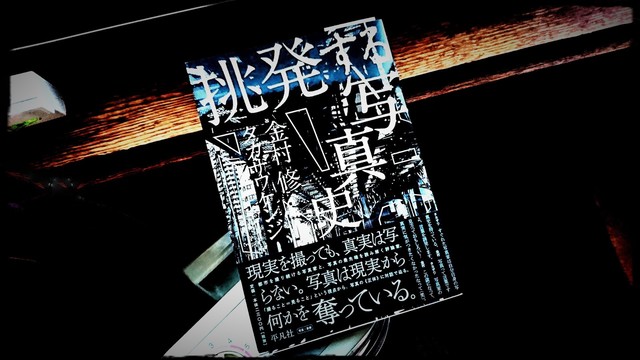

先日、ギャラリー176で、金村修さんの個展を見、勝又さんとの対談を聞きました。

写真とはなにか、みたいな設問で考えてきた自分として、けっこう挑発を受けました。

もう三年近くまえになりますが、挑発する写真史、という本を買いました。

ほとんど読まずに書架に入れていたのですが、今日、ぱらぱらと読んでみました。

ぼくらの世代とそれ以前の作家たちが、この対話の話題の中心のように思えました。

写真史を知る、知識として知り、自分の作品作りに、参照する、という態度が求められる。

批評家などは作家以上に広い観点から、総論を知る必要を求められる。

そうなんですよね、世代によって、これは認識の構造が違うと思いますが、今をとらえる。

歴史を紐解きながら、今の作家活動に、どう生かしていくのか、これが問われるところです。

京都で研究所を主宰しているけど、なかなか、ここにまで共有できる資質がない感じです。

写真で表現する、という表現方法が、幾多にもあったし、現実にいまもあります。

どういう写真の方法が正しいのか、という議論はナンセンスで、幾多にあっても可です。

自分が、自分の拠って起つ立場を、明確にしていく必要があるだろうと、思うのです。

時流に乗るとか、名声を求めて画策するとか、うわべからではなくて、自分のための本質。

これを求めていくのですが、自分の感覚が、時代をつくる潮流と共存しているか、でしょうか。